da Giulia Girodo | Lug 25, 2023 | Filosofia, Recensioni, Uncategorized

“Ogni amico è un tesoro” è il titolo del testo di Josef Reichholf, zoologo, biologo ed ecologo tedesco, edito per la prima volta nel 2017 e pubblicato in Italia da Aboca nel 2022.

Se volete farvi affascinare, stupire e conoscere qualcosa in più del mondo ricco e sorprendente in cui viviamo, non potete non addentrarvi nelle sue pagine. Con una scrittura scorrevole e accessibile Reichholf ci accompagna nel mondo delle simbiosi, raccontando trenta casi di convivenza intraspecifica esistenti in natura.

Con il termine ‘simbiosi’ l’autore non intende solo i casi di stretta interazione biologica, come il classico esempio del lichene (cui, comunque, dedica un capitolo), bensì ogni relazione di reciproca utilità e vantaggio instauratasi tra forme di vita differenti.

Una simbiosi è una convivenza che apporta vantaggi a tutte le parti coinvolte: attenzione, però, a credere che tali vantaggi siano paritari ed equamente distribuiti. Essendo coinvolti organismi differenti, i benefici che essi traggono dalla relazione sono ‘personali’, relativi ai bisogni e necessità di ciascuno e quindi non facilmente paragonabili. Non è possibile trovare un’unità di misura comune in grado di quantificare i vantaggi per distribuirli equamente. Ciò che noi esseri umani potremmo giudicare un ‘piccolo’ vantaggio per una forma di vita potrebbe invece essere essere di estrema importanza dal suo punto di vista. Ciò che intendo dire, insomma, è che le simbiosi non devono essere necessariamente relazioni di simmetrica reciprocità e pari vantaggi: organismi diversi possono convivere pacificamente e scambiarsi benefici anche là dove per uno dei due il guadagno pare minimo.

La simbiosi è un legame che può essere più o meno stretto, in cui gli organismi possono raggiungere livelli di dipendenza reciproca più o meno marcati. Così accanto al caso dei licheni, un’interazione strettissima tra fungo e alga, c’è la simbiosi che unisce le bufaghe agli erbivori della savana, o l’oca al capriolo, caso, quest’ultimo, in cui il rapporto è maggiormente circostanziale e i protagonisti rimangono largamente indipendenti gli uni dagli altri.

Le simbiosi, casi di convivenza cooperativa tra forme di vita, sono più all’ordine del giorno di quanto immaginiamo e sono testimonianza del fatto che in natura tutto è connesso, nessuno è un’isola, ognuno dipende da ciò che lo circonda e viceversa.

Il punto su cui il testo mi ha fatto più riflettere, però, è un elemento non espresso direttamente da Reichhof ma che corre sottotraccia all’intero volume e di cui ogni ogni esempio è eco: la fragilità. Le relazioni simbiotiche, ogni rapporto vitale tra organismi con differenti obiettivi, bisogni, interessi e visioni del mondo è intrinsecamente fragile.

In primo luogo, come abbiamo visto, la simbiosi è un rapporto di reciproco vantaggio: essa sussiste finchè il bilancio tra vantaggi e svantaggi, tra i guadagni derivanti dalla relazione con l’altro e la fatica e tensione nel mantenerla, va a favore dei primi. Questo bilancio è una contrattazione continua, che si dà lungo il tempo, all’interno di una relazione non retta da codici o leggi, ma autoregolata. Basta poco perchè la relazione si spezzi e un attore decida che non vale più la pena fare sacrifici per mantenerla in vita. La simbiosi è sempre instabile, delicata proprio perchè autoregolata.

In secondo luogo, essa è fragile anche perchè basta poco a farla sfociare nel parassitismo e nello sfruttamento. Il lupo potrebbe mangiare l’intera preda trovata morta tra la neve, scovata grazie al richiamo dei corvi, senza lasciare nessuna parte a quest’ultimi; potrebbe sfruttare il loro gracchiare e saziarsi più del sufficiente, egoisticamente. Il rapporto diventerebbe di vantaggio unilaterale a spese dell’altro: appunto, una forma di parassitismo. È l’autolimitazione del lupo, la sua capacità di saziarsi quanto basta e lasciare il resto a coloro che lo hanno condotto lì, a far sì che questa relazione perduri e funzioni, apportando vantaggi reciproci (capitolo 5).

Queste fragilità ne rivelano un’altra: ogni simbiosi funziona e perdura in un ambiente e in un contesto determinati. Solo in specifiche condizioni ecologiche una determinata forma di convivenza può sussistere e funzionare nel tempo. Questo significa che basta un minimo cambiamento ambientale per stravolgerla, ridefinirne i termini o renderla inutile e farla venir meno. Per esempio, la cooperazione tra oche e caprioli si è consolidata solo negli ultimi secoli, per via della caccia praticata dagli uomini con armi a lungo raggio. Per fronteggiare questa novità, le due specie hanno imparato a fare affidamento sui rispettivi segnali d’allarme: le oche contano su udito e olfatto dei caprioli, questi ultimi sulla vista delle prime per avvertirsi reciprocamente di un pericolo imminente (capitolo 2). Il venir meno della caccia potrebbe far venir meno la collaborazione tra oche e caprioli, così come potrebbe essere bastata l’estinzione dei Dodo a provocare la progressiva estinzione della pianta che si affidava a questa specie di uccello per spargere i suoi semi e riprodursi (capitolo 9). Ogni minimo cambiamento nelle condizioni ambientali, insomma, può apportare novità per fronteggiare le quali gli organismi potrebbero necessitare di certi tipi di rapporti mentre altri potrebbero risultare ormai inutili.

Ogni rapporto cooperativo, dunque, nasce e ha senso in un contesto e quindi non è ‘assoluto’, non esiste da sempre e per sempre e non è sempre e comunque vantaggioso. Ogni relazione tra organismi è frutto di un lento adattamento reciproco avvenuto lungo tempo in risposta a certe sfide ambientali e a certi contesti. Ogni simbiosi parla di un dialogo tra organismi diversi che si sono sintonizzati, adattati l’uno alle esigenze dell’altro e viceversa, sfruttando l’uno le abilità e i punti di forza che l’altro mette a disposizione per fronteggiare le stesse pressioni ambientali. Ogni rapporto cooperativo è fragile, instabile, provvisorio e dipendente dal contesto.

Reichholf conclude il suo testo chiedendosi se il rapporto che l’uomo intrattiene con la natura e le forme di vita intorno a lui sia un caso di simbiosi. Esistono vantaggi reciproci o l’essere umano è più un parassita per la natura? Lascio a voi la curiosità di leggerne le argomentazioni e la volontà di riflettere su questa domanda.

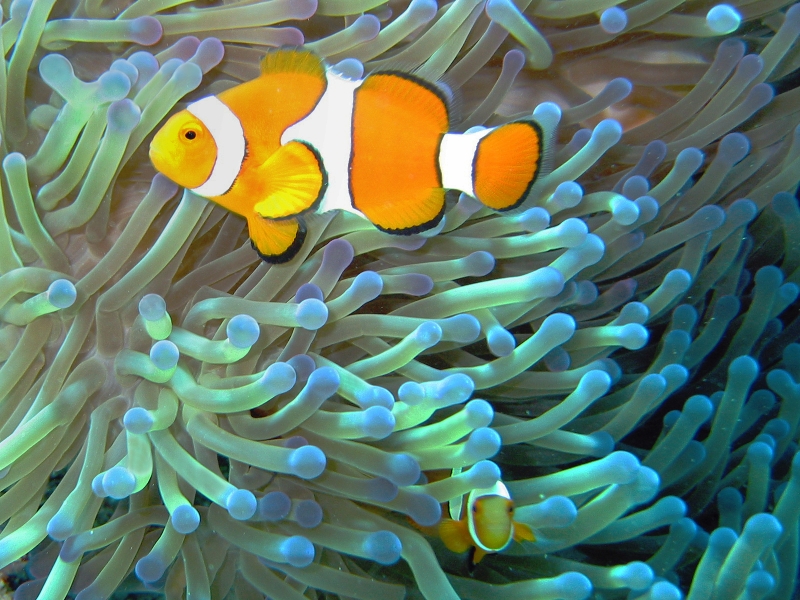

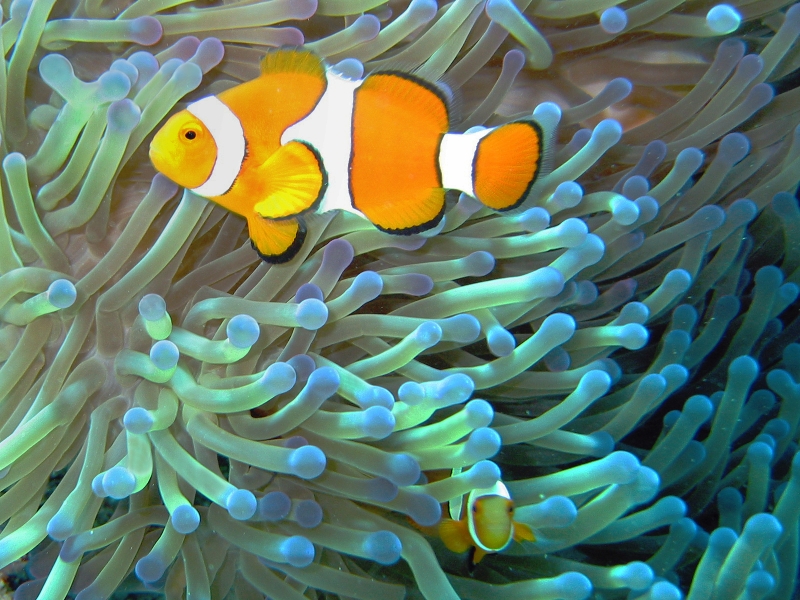

Oltre alla relazione uomo-natura, ciò su cui questo testo mi ha fatto più riflettere (e con cui vorrei concludere questo articolo) è il ruolo dell’essere umano in quanto ‘terzo’ rispetto alle relazioni simbiotiche esistenti. Quanto le nostre azioni impattano sulle relazioni sussistenti tra forme di vista? Quanto interferiamo in esse? Nella nostra quotidianità tale interferenza è per lo più indiretta: non ci immergiamo nelle barriere coralline a impedire ai pesci pagliaccio di ripararsi nelle anemoni. L’interferenza non è diretta e perciò è più difficile da scorgere, comprendere e averne consapevolezza. Le azioni umane, però, hanno un grandissimo impatto sulla terra. Pensiamo alla deforestazione, all’inquinamento di acque, suolo e aria, ad allevamento e agricoltura intensivi, alla crescita dei centri urbani a discapito delle campagne e delle zone incolte: tutte azioni che modificano radicalmente e profondamente l’ambiente e con lui le condizioni di vita degli organismi che ci vivono. Abbiamo parlato della fragilità delle relazioni simbiotiche, del loro essere dipendenti dal contesto, dal loro sussistere solo in determinate condizioni: con le nostre azioni siamo stati (e ancora lo siamo) in grado di stravolgere queste condizioni e quindi di impattare anche sui rapporti vitali esistenti. Chissà quante specie animali e vegetali a noi sconosciute si sono già estinte a causa nostra, da aggiungere a quelle di cui già sappiamo aver causato l’estinzione. Chissà quanti legami vitali abbiamo interrotto. E non possiamo far nulla per riparare: quel che è stato è stato, quel che è mutato lo è per sempre, non si ripropongono due volte allo stesso modo identiche condizioni e quindi relazioni.

Nuove circostanze, però, portano con sé nuove relazioni. Se quello che imponiamo al mondo è un semplice cambiamento allora vecchi rapporti verranno rivisti e nuovi si stabiliranno, dov’è il problema? Perchè dovrebbe essere un ‘male’ questo cambiamento? Dopotutto, non è ciò che succede naturalmente nel corso del tempo con l’evoluzione? La si potrebbe pensare così solo a patto di due considerazioni: in primo luogo, che l’impatto antropico sul mondo crei nuove condizioni vivibili e abitabili. Il che non è scontato. In secondo luogo, a patto che non ci curiamo dei singoli individui danneggiati dai cambiamenti. Se ogni esistenza ha lo stesso valore non possiamo giustificare la distruzione di questa e delle sue relazioni in nome di una futura vita che verrà e beneficerà del cambiamento.

Mi piace, però, pensare che ogni giorno è una novità, che in ogni giorno ciascuno di noi agisce e compie delle scelte. Nolenti o volenti abbiamo un impatto ma ci è data la possibilità, giorno dopo giorno, di scegliere come vivere, quali gesti compiere, come condurre la nostra esistenza. Abbiamo la possibilità di scegliere di conoscere la natura e le sue relazioni e di rispettarle attraverso azioni quotidiane sostenibili e compatibili. Possiamo scegliere se vivere da parassiti o intessere relazioni simbiotiche con le forme di vita con cui condividiamo il pianeta. Possiamo scegliere di vivere con la consapevolezza di essere parte di un tessuto vivente di cui non siamo proprietari, ma solo parti prese in mezzo.

da Giulia Girodo | Giu 20, 2023 | Filosofia, Uncategorized

Il mimetismo è un fenomeno naturale la cui complessità e varietà sono direttamente proporzionali a fascino e stupore suscitati. La prima immagine che comunemente gli si associa è il camaleonte che cambia il colore della propria pelle riprendendo in modo talmente accurato quello dell’ambiente circostante da risultare invisibile. Questo è un esempio di ‘mimetismo criptico’, solo una delle tante tipologie con cui si è tentato di categorizzare il fenomeno. Accanto a questo ricordo solo quello batesiano in cui una specie imita forme, colori, comportamenti o suoni di una specie differente, più temuta dai propri predatori, e quello peckhamiano quando avviene l’opposto, quindi una specie nociva o pericolosa ne imita una meno aggressiva per far avvicinare le prede [per approfondimento si veda Maran 2017, pp. 16-18].

Gli studi che hanno cercato di classificare il mimetismo sono tanti, variegati e i risultati poco concordanti perchè il fenomeno è talmente complesso, ricco e variegato da rendere ogni tentativo classificatorio insufficiente. Basti pensare a quante sotto-categorie del mimetismo criptico sono pensabili: ci sono animali che nascono con un pelo adatto al camuffamento, altri che cambiano il colore lungo la vita come alcuni granchi, altri in grado di cambiarlo repentinamente come il camaleonte o ancora altri che usano materiali naturali per nascondersi, scegliendo quelli più adeguati e funzionali in base al contesto [Maran 2017, p. 75-76].

Accanto a questo si aggiunge la complessità dovuta al punto di vista con cui lo studioso che intende classificare il fenomeno si approccia ad esso: può essere interessante suddividerlo a seconda della tecnica utilizzata dall’animale (come fa la distinzione tra batesiano e peckhamiano), o della tipologia di segnali utilizzati (distinguendo quelli che coinvolgono stimoli visivi, uditivi o chimici), o della funzione che ha per colui che mette all’opera la strategia mimetica. Non dimentichiamoci, infatti, che il mimetismo serve a sfuggire dai predatori non facendosi riconoscere o scongiurandone gli attacchi (per esempio, il mimetismo criptico impedisce il riconoscimento, mentre colori sgargianti o pattern del pelo striati interrompono e disturbano l’immagine visiva dei predatori disorientandoli [Stevens, Merilaita 2009, p. 425]), ma può essere anche rivolto ai conspecifici e avere funzione sociale e comunicativa. Il mimetismo, poi, può essere studiato come fenomeno filogenetico ed evolutivo, concentrandosi sugli aspetti genetici ed ereditari, o ontogenetico e coinvolto in processi di apprendimento, concentrandosi questa volta sulla performance del singolo.

La biosemiotica offre una delle tante prospettive possibili ed è caratterizzata dal suo intendere il mimetismo come un processo comunicativo che coinvolge mimo, modello imitato e ricevete (il destinatario della strategia). È comunicativo perchè in esso avviene uno scambio di informazioni e segnali tra i partecipanti: il mimo invia un segnale al ricevente, il quale lo interpreta nello stesso modo con cui lo interpreterebbe se provenisse dal modello, scambiando, così, il mimo per quest’ultimo [Maran 2017, p. 2]. Secondo questa prospettiva, infatti, il mimetismo non è tanto una somiglianza tra organismi, ma tra messaggi [Maran 2017, p. 9]: il mimo imita una caratteristica del modello sfruttando il significato che esso ha per il referente e impedendo a quest’ultimo di percepire il mimo per quello che è. In natura, infatti, sono rari i casi in cui una specie imita perfettamente e completamente un’altra specie: la maggior parte delle strategie mimetiche riprendono solo alcuni segnali, quelli necessari e sufficienti a ingannare al predatore.

Ma facciamo un passo indietro: quando si pensa al mimetismo, la prima cosa ad essere evidente sono le forme esterne: come afferma Portmann nel suo brillante testo La forma degli animali, ciò che conta nel mimetismo è l’apparenza. Ricordare una foglia, avere il mantello simile allo sfondo o un pattern cromatico alare identico al tronco degli alberi, sono tutti escamotage che coinvolgono la superficie esterna. Portmann le chiama ‘strutture ottiche’ intendendo sottolineare il fatto che sono strutture fatte per essere guardate, che hanno senso in relazione ad un occhio che le osserva [Portmann 2013, pp.112-114]. La maggior parte di tali strutture sono specie-specifiche, non sono scelte dal soggetto ma ereditate e legate al patrimonio genetico.

Ma la forma non è tutto: la cosa più meravigliosa e affascinante del mimetismo è che esso non funzionerebbe se la forma non fosse supportata da un comportamento adatto in un contesto adatto [Portmann 2013, p. 121]. L’insetto stecco riesce a mimetizzarsi e passare inosservato non solo perchè la sua forma imita quella di un ramoscello, ma anche perchè assume una posizione coerente in un ambiente ricco di ramoscelli. La mantide Hymenopus coronatusè, con le tibie che ricordano petali e un colore tra il bianco e il rosa, risulta indistinguibile dai fiori delle orchidee solo se rimane immobile tra essi assumendo una posizione corporea specifica [Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Hymenopus_coronatus].

Il mimetismo è anche performance e in essa l‘apparenza visibile non è tutto, anzi! Il mimetismo è per lo più multisensoriale, ossia può sfruttare sguardo, odorato o udito dei predatori cui intende sfuggire. Il caso forse più estremo e impressionante è quello dell’opossum: il piccolo mammifero si finge morto sdraiandosi a pancia all’aria, spalancando la bocca e facendo uscire la lingua. Questa si colora di blu e il corpo inizia ad emettere un sentore di morte e ad espellere feci e urine. Il battito del cuore rallenta, seguito dalla respirazione [Monsó 2022, p. 174]. Impressionante finezza, vero?

Ma sono comportamenti scelti, appresi e intenzionali? O innati e istintivi? L’opossum sa che atteggiandosi a quel modo sembra morto? Difficile dirlo, ma evidentemente deve sapere almeno che la strategia funziona: lungo la sua vita ogni individuo deve aver fatto esperienza di un conspecifico scampato in questo modo ad un’aggressione e deve aver testato la funzionalità della strategia in un momento di pericolo sulla sua stessa pelle. Forse l’opossum non sa che così sembra morto, ma a saperlo è di certo il predatore che, disgustato, rinuncia al banchetto. Se la tecnica funziona è perchè quest’ultimo sa distinguere una preda morta (cattiva e nociva se mangiata) da una viva [Monsó 2022, pp. 230-232].

Questo per dire che forse il mimo potrebbe mimetizzarsi anche ‘inconsapevolmente’, potrebbe non sapere che forma assume e a cosa somiglia, ma solo che la tecnica funziona. Ma, come la biosemiotica sottolinea, è l’occhio del ricevente ad essere centrale nel sistema semiotico: questo è da ingannare, questo è il destinatario della performance. Perchè la strategia mimetica funzioni poco importa che i segnali coinvolti siano compresi e interpretati dal mimo: importa solo che vengano percepiti e significhino qualcosa per il ricevente. La strategia mimetica è fatta per lui e funziona sfruttando i suoi concetti, scelte e sensi. Non è importante che la preda riconosca la propria apparenza e la interpreti allo stesso modo del predatore: è solo l’apparato percettivo di quest’ultimo ad essere importante per la riuscita della strategia [Maran 2011, pp.170-175].

Il mimetismo è benefico per il mimo oppure no a seconda dell’interpretazione che ne fa il ricevente e del suo conseguente comportamento ed è quindi il ricevente stesso a determinare le dinamiche del sistema mimetico: sono i suoi apparati, preferenze, paure e categorie a determinare cosa e in che modo la preda imiterà [Maran 2017, p. 29]. Il caso dei polpi aiuta a chiarire questi punti: il polpo sa cambiare colore molto velocemente per mimetizzarsi con il contesto ma lui, con una sola classe di fotorecettori, ha una vista monocromatica cui sfugge la complessità di sfumature colorate che può assumere [Yong 2023, pp 118-119]. Compie un mimetismo criptico ma di fatto lui non può vederlo e apprezzarlo: questo per dire che la strategia è fatta non per il suo occhio, ma per quello del predatore. Evidentemente tale strategia non ha un valore sociale. Il polpo, poi, sa sfruttare i suoi tentacoli per imitare altri predatori e in questo caso sa assumere forme e sembianze differenti a seconda della specie che vuole imitare: la scelta è fatta in base a quale predatore vuol allontanare e spaventare con la sua tecnica. Ecco, in questo caso è chiaro che è il ricevente a decidere le dinamiche della strategia imitativa [Maran 2017, p. 73].

L’enfasi che l’approccio biosemiotico pone sul ricevente getta nuova luce sul fenomeno, considerandolo da una prospettiva differente: ciò che conta sono i concetti, i sensi e le categorie del destinatario che fanno sì che per lui un certo segnale del mimo significhi qualcosa. Cosa deve significare? Dipende. Il mimetismo criptico funziona sfruttando l’incapacità del predatore di distinguere il contorno dell’animale dallo sfondo, l’opossum sfrutta (tra le altre cose) l’odore che il predatore associa alle carcasse. È possibile comprendere una strategia mimetica, allora, ‘osservandola’ con i sensi del ricevente, cogliendola alla luce della struttura del suo Umwelt. È necessario comprendere come il destinatario del mimetismo percepisce, che significato hanno per lui gli stimoli esterni, come li interpreta, cosa non riesce a distinguere e cosa lo disorienta: solo così si può capire a pieno perchè una strategia sia performata in certo modo e abbia certe caratteristiche.

Per questi motivi il mimetismo è molto diverso da un generico ‘nascondersi al mondo’, come afferma Marchesini: nulla è generico, tutto è perfettamente calibrato sull’ambiente circostante e sullo specifico ricevente. La tecnica dell’insetto di imitare un ramoscello funziona solo in un contesto adeguato, così come imitare il suono di una specie pericolosa funziona solo in relazione ad un predatore in grado di udire quel suono e di essere spaventato dall’animale imitato. Le strategie mimetiche sono un’opera di immersione nel contesto e somatizzazione delle relazioni di significato e interpretazione che legano tra loro gli organismi in un ambiente [Marchesini 2018, p. 88].

Proprio perchè il mimetismo non è generico ma fatto per uno specifico ricevente, per comprenderlo è necessaria un’opera di decentramento che prenda atto del fatto che l’essere umano è un terzo osservatore della strategia. Non si può comprendere il mimetismo guardando ad esso solo con occhi umani se non è fatto per ingannare i nostri occhi [Stevens, Merilaita 2009]. Non solo non siamo in grado di capire perchè alcune strategie funzionano (ciò che a noi pare perfettamente distinguibile, non lo è per un animale con sistemai percettivi differenti), ma alcune strategie possono completamente sfuggirci, come quelle che sfruttano i raggi UV per esempio. L’occhio dell’uomo non è l’unico ad osservare i fenomeni, non è l’unico a cogliere in essi significati. E così questo ci insegna che in natura probabilmente solo più le cose che ci sfuggono rispetto a quelle che percepiamo e che quelle che percepiamo hanno migliaia di altri significati per migliaia di altri esseri che li percepiscono.

Queste riflessioni ci conducono al cuore del motivo per cui ho deciso di indagare il mimetismo e al perchè è coerente con questo blog: esso rappresenta un fenomeno importante attraverso cui indagare in che modo in natura si tiene conto del fatto di essere osservati. Mimetismo è tener conto di avere un’apparenza esterna, percepita ed interpretata in un certo modo, mimetismo è prendere in considerazione l’occhio dell’altro e il come l’altro percepisce, è modellare la propria apparenza per indurre nel predatore un’interpretazione specifica che vada a favore della preda. Il mimetismo porta con sé l’occhio dell’altro: è sapere di essere visti, di avere un’apparenza che viene percepita in un certo modo e che questa apparenza determina certe azioni dell’altro. Il mimetismo è comprensibile solo comprendendo i sensi dell’organismo per cui è fatto e a cui è rivolto.

Ritengo insondabile la questione della consapevolezza e autonoma scelta del mimo nella sua strategia. Ma invece di tentare di ridurre tutto a modelli appresi, a istinti o condizionamento genetico potremmo lasciare loro il beneficio del dubbio. Se gli uomini sono in grado di consapevolezza e autonomia non vedo perchè non potrebbero farlo anche gli altri animali: partire da questo presupposto ci aiuta a sprecare meno energie nel cercare a tutti i costi un modello che spieghi il fenomeno senza parlare di soggettività e coscienza. Concedere il beneficio del dubbio significa permettere a noi stessi di rimanere affascinati di fronte al mondo e alle sue stranezze, ci permettere di abbassare le nostre pretese di onniscienza, ridurre la nostra presunzione: non possiamo spiegare tutto, non siamo gli unici sguardi interpretanti gettati sul mondo, il mondo non è fatto esclusivamente per i nostri occhi.

Gli animali sanno sorprenderci, lasciamo che continuino a farlo.

RIFERIMENTI:

“Hymenopus coronatus” in Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Hymenopus_coronatus.

Maran Timo, Mimicry and Meaning: Structure and Semiotics of Biological Mimicry, Springer International Publishing, 2017, https://doi.org/10.1007/978-3-319-50317-2.

Maran Timo, Structure and semiosis in Biological Mimicry, in Towards a Semiotic Biology : Life Is the Action of Signs, a cura di Kull Kalevi e Claus Emmeche, Imperial college press, London, 2011, pp. 167-178.

Marchesini Roberto, Geometrie esistenziali : le diverse abilità nel mondo animale, Apeiron, Bologna, 2018.

Monsó Susana, L’opossum di Schrödinger: come vivono e percepiscono la morte gli animali, Ponte alle grazie, Milano, 2022.

Portmann Adolf, La forma degli animali : studi sul significato dell’apparenza fenomenica degli animali, Cortina, Milano, 2013.

Stevens Martin, Merilaita Sami, Introduction: Animal Camouflage: Current Issues and New Perspectives, in “Philosophical Transactions: Biological Sciences”, Vol. 364, No. 1516, 2009, pp. 423-427, https://www.jstor.org/stable/40485806 .

Yong Ed, Un mondo immenso : come i sensi degli animali rivelano i regni nascosti intorno a noi, La nave di Teseo, Milano, 2023.

da Giulia Girodo | Mag 23, 2023 | Filosofia

Guardo la Balli negli occhi. Profondi occhi scuri. Chissà cosa hanno visto, prima che ci conoscessimo. Mi piacerebbe me lo potesse raccontare.

Aguzzo la vista: forse, attraverso gli occhi, posso guardarle dentro? Scoprire cosa pensa? Scrutarne l’interiorità?

No, ciò che trovo è una superficie riflettente. Ciò che trovo, guardando meglio, sono solo me stessa mentre fisso i suoi occhi. Credevo di poterle guardare dentro e invece trovo solo me stessa.

Io sono in lei, tanto sulla superficie del suo occhio quanto nel suo sguardo, come ‘oggetto’ osservato e intenzionato.

Sulla superficie del suo occhio si gioca uno sdoppiamento interessante: ci sono io che osservo la Balli ma vedo solo il mio riflesso e la Balli, il cui occhio si rivolge a me e mi tematizza. Sulla superficie del suo occhio il mio essere si sdoppia tra come io appaio a me stessa e come appaio a lei. Sulla superficie del mio, a sdoppiarsi è l’immagine della cavalla per me più speciale.

Ma allora chi sono io? Chi è la Balli? Io sono ciò che io stessa vedo di me o ciò che appare a lei? O forse entrambe le cose?

Ma, poi, come mi riconosco nel suo sguardo? Faccio parte dell’orizzonte da lei percepito, ma come appaio? Come si presenta la mia figura? Che odore ho? Cosa sono per lei? Come posso sapere tutto questo?

Le nostre strutture oculari sono molto diverse e determinano colori, ma anche orizzonti visivi e prospettive, totalmente diversi. Non posso mettermi completamente nei suoi panni e vedere con i suoi occhi, ma la scienza può aiutarci a comprendere: i cavalli hanno una vista di quasi 360°, due punti ciechi (uno immediatamente di fronte a loro e uno posteriore) e percepiscono una gamma di colori inferiore alla nostra (vedono meglio il giallo, il verde e il blu, non percepiscono in maniera dettagliata lo spettro del rosso).

Per la Balli probabilmente sono tutta una sfumatura di giallo e grigio/blu, a dispetto dei colori reali come il rosa della mia pelle e il rosso della T-shirt che indosso.

Reali? È della realtà che stiamo parlando? Non stiamo forse confrontando solo due percezioni diverse, la mia e la sua, condotte con strumenti differenti? Reale è per ognuno ciò che percepisce come tale.

Ma allora come sono io realmente? È più vera la me che vedo riflessa o quella che la Balli vede?

Facciamo un passo di complessificazione ulteriore: lo stesso assunto che io sia innanzitutto vista è antropocentrico. In quanto essere umana, privilegio la vista come accesso al mondo, ma questo non è vero per un vastissimo numero di specie animali. Prima di essere una cosa vista, posso essere un rumore o un odore, o posso percepita in modalità che non riesco neanche a immaginare.

E poi c’è la memoria. La Balli per me non è solo un cavallo, ma la Balli, un essere vivente unico, con cui ho passato momenti fantastici, giorni felici e tristi, soddisfazioni e delusioni, successi e fallimenti. Ma per lei io sono la Giulia? Si ricorda delle esperienze fatte insieme? E quelle esperienze che sfumature hanno? Si è sentita bene, accanto a me? Le piaccio? A quali ricordi sono associata?

Non c’è modo di saperlo: non intendo impiantarle nel cervello elettrodi per sondare l’attività cerebrale e cercare di cavarne qualche risultato. Smettila di speculare, Giulia, e concentrati sull’adesso. Chi sei tu, qui ed ora, di fronte a lei? Sicuramente sono collegata alle tonnellate di cibo che le porto ogni volta che vado a trovarla, come oggi. La mia voce le dice qualcosa, deve essere così se è l’unica che si sporge dal box e mi nitrisce quando da un capo all’altro della scuderia la chiamo con il suo nome.

Il suo nome. Lei lo sente? Sa che quelle sillabe le appartengono? Sa che ‘Balli’ è il diminutivo che le ho dato io, partendo dalla falsa credenza che il suo nome avesse due L e non una sola? Lei è Balettina, non Ballettina, come credevo.

Nata in Belgio, come pronunciava il suo nome il suo primo padrone umano? Forse per lei il suo nome è connesso a quella esclusiva vocalizzazione? O forse è il richiamo che sua madre le rivolgeva? Che suono avrà avuto, mi chiedo. In ogni caso, non potrei replicarlo, non saprei ricordarle la madre e chiamarla con quel nome.

Sono quasi sicura, però, che per lei solo la sola essere umana che presta il proprio corpo come morbida superficie per grattarsi senza replicare o scacciarla; sono colei che le permette di entrare in box da sola accompagnandola da lontano; colei che fa sempre lo stesso rituale prima di salire, che le dà i biscottini sempre con la stessa cadenza durante le lezioni: uno prima, un certo numero a lavoro finito facendole allungare il collo prima a destra poi a sinistra, e uno una volta scesa. Sono quasi sicura di rappresentare per lei queste cose perché se le aspetta, anticipa le mie mosse gettando la sua testa verso il mio busto per grattarsi, chiedendomi i biscotti nel momento esatto del nostro rituale, allungandosi dalla parte giusta per afferrare quello successivo quando sono in sella.

Forse per lei più che un insieme di ricordi, di cose vissute e momenti passati insieme, sono un insieme di cose che faccio, un set di comportamenti specifici, un fascio di aspettative che determinano il futuro delle nostre ore insieme.

Io sono il mio comportamento. Una frase semplice all’apparenza, ma credo anche in grado di portare con sé la complessità e profondità del tema e delle riflessioni che stiamo svolgendo.

Io sono il mio comportamento significa che sono ciò che faccio: come dice Merleau-Ponty, il mio comportamento è frutto della relazione di senso tra me e l’esterno. Ogni gesto nasce come risposta sensata e adeguata ad uno stimolo esterno, il quale viene sempre contestualizzato in un orizzonte ambientale percepito e rivestito di un significato specifico da parte del soggetto che lo esperisce. Ogni stimolo assume un significato specifico per ogni soggetto in virtù del suo incrociare interessi e bisogni peculiari di colui che lo percepisce. Quindi essere il proprio comportamento significa essere quell’intenzionalità interna che si cela dietro il gesto concreto, la ‘coscienza’ che legge il mondo, lo interpreta e vi si adegua rispondendo ad esso, cercando un equilibrio tra sé e il mondo.

Ma essere un comportamento significa essere un corpo che si muove sotto altri sguardi. Questo porta con sé il fatto che i gesti vengono osservati e interpretati da altri esseri che non ne sono gli autori. Nei loro confronti, essere il mio comportamento significa prestarsi a loro come gesto esterno e come costitutiva impossibilità di accedere alla mia coscienza, cioè alle intenzioni che danno forma all’azione stessa: significa che ai loro occhi io sono ciò che faccio. E significa, quindi, che se il rapporto con gli altri mi sta a cuore, ossia se voglio che la mia ‘coscienza’, nascosta dietro ai miei gesti, emerga in essi, devo tener conto di come questi appaiono e di che significato assumo agli occhi altrui. Ecco allora che il decentramento è la chiave della relazione tra esseri che non hanno la lingua per comunicare e chiarirsi a vicenda.

Quando voglio fare una carezza affettuosa alla Balli so che non devo toccarle la pancia o precipitarmi con la mia mano immediatamente sulla fronte: lei odia essere toccata sull’addome e la zona compresa tra i duo occhi è uno dei punti ciechi degli equini. Toccarla lì non è farle un piacere, non è dimostrarle affetto: quelli per lei non sono gesti d’amore.

Ecco che allora l’amore e il rispetto passano per la comprensione dell’altro, comprensione necessaria a permetterci di comunicare e comprenderci, cioè di attuare comportamenti che possano veicolare la nostra intenzione e che al contempo possano significare per l’altro questa nostra stessa intenzione.

Sono consapevole che questo articolo è piuttosto differente dagli altri presenti nel blog: sembra più un flusso di coscienza, un trasporto emotivo. Non credo, però, che questo lo renda meno interessante. La forma con cui è scritto è stata scelta proprio perchè intendevo veicolare quel coinvolgimento emotivo che mi ha portato a interessarmi allo sguardo animale. Tutto è nato da un incontro con l’alterità animale, da una vicinanza fisica e affettiva che mi ha fatto pensare che se fosse sperimentata da ogni essere umano sarebbe davvero possibile costruire un mondo di rispetto e comprensione inter-specifico.

RIFERIMENTI:

Merleau-Punty Maurice, La struttura del comportamento, a cura di Alessandra Scotti, Milano, Mimesis, 2019.

da Miriana Maio | Apr 29, 2023 | Etologia

Italian language distinguishes between linguaggio and lingua. Those have a different meaning and are used in different contexts. In English, it does not exist such a distinction. English speakers would use “language”, indicating “Italian language” or “musical language” (they would also say “programming languages”).

Italian speakers would say lingua italiana and linguaggio musicale, or linguaggio delle api, meaning bee’s communication. The word linguaggio is mainly used to indicate a system of communication that includes sounds, voice modulation (paraverbal language), gestures and facial expressions (nonverbal language). Additionally, there exist additional languages used for specific purposes, viz. programming languages (Phyton, Java, C++, etc.).

This “Italian” distinction is not found in all natural languages. For instance, it is not found in Dutch, Ukrainian, Russian, Estonian or Arabic. Arguably, only romance languages have it.*

Not to mention that non-human animals (henceforth animals) have a language indeed. Precisely, a symbolic communication they use to convey messages (even deceitful ones) to their counterparts (and not only to them). Animal symbolic communication (see Pepperberg, 2021) is extraordinarily complex insofar, for humans is untranslatable (Andrews, 2020, pp. 120–121) if they do not have any knowledge of it. Animal communication may include sounds (alarm signals**), gestures, and dances (i.e., the waggle dance). Several examples show fascinating animal symbolism: Andrews (2020) mentioned an example of solidarity. It was observed that whales beach themselves after one does *** (p. 8).

Although animals are not linguistically competent as it happens, they still communicate with each other. That is a form of intelligence.

One of the goals of Post-humanism is indeed to overcome the traditional idea of human supremacy over animals by admitting animal intelligence and sentience for many years denied. Alas!

*Please, post a comment if you know any other language that has this distinction!

**Marchesini (2022) wrote that animal alarm signals are not necessarily expressed through sound. They are also expressed through pheromones or chemicals (p. 105).

***See Whitehead and Rendell (2014).

References

Andrews, K. (2020). The animal mind. An introduction to the Philosophy of animal cognition (2nd ed.). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203712511

Marchesini, R. (2022). The creative animal. How every animal builds its own existence. London: Palgrave Macmillan Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-07414-1

Pepperberg, I. (2021). Symbolic communication in the grey parrot. In A. Kaufman, J. Call & J. Kaufman (Eds.), The Cambridge handbook of animal cognition (pp. 56–73). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108564113.005

Whitehead, H., & Rendell, L.Rendell. The Cultural Lives of Whales and Dolphins. Chicago, IL: University of

Chicago Press, 2014.

da Giulia Girodo | Apr 11, 2023 | Filosofia

Da bambina sono stata qualche volta negli zoo. Ho sempre amato gli animali e vedere dal vivo tigri, elefanti, leoni, serpenti rari e uccelli variopinti significava riempirsi gli occhi della meraviglia della vita e della sua molteplicità di forme e colori. Li guardavo mentre loro se ne stavano lì, tranquilli. Qualcuno passeggiava in cerchio nel suo recinto. Altri stavano stesi all’ombra di un grosso albero e potevo scorgerli soltanto aguzzando bene bene la vista, mentre attraversavo in macchina una vasta zona erbosa a loro dedicata. Erano tranquilli, rilassati, sembravano in buona salute, avevano cibo, acqua, riparo e cure mediche. Nessun visitatore li disturbava, attento a non violare le norme di comportamento dettate dalle guardie e affisse ovunque nello zoo.

Ero una bambina ingenuamente felice, che si godeva la rara gita con i genitori.

Ora sono adulta. Il mio amore per gli animali è rimasto inteso e appassionato, proprio come allora. Però sono cresciuta e con me anche questo amore è maturato e ha preso una forma diversa. Ecco, quello stesso amore, adesso, non mi farebbe mai più mettere piede in uno zoo.

Non è mia intenzione valutare i pro e i contro di queste strutture: lo ha fatto magistralmente Henri Mance nel suo testo Amare gli animali [Mance 2021]. Al capitolo sesto potete trovare un’analisi dettagliata e al contempo accessibile della molteplicità di aspetti che ruotano attorno alla realtà degli zoo: dichiarati scopi conservazionisti, studi sulla diminuzione della fertilità in cattività, analisi delle condizioni di vita in cattività, studio delle implicazioni che catture e trasferimento hanno sulla salute degli animali e sui loro legami sociali.

Lo scopo del presente articolo non è quello di prendere posizione a riguardo, di affermare se gli zoo siano una buona o una cattiva cosa: necessiterebbe di ulteriori approfondimenti e molto più studio. Ciò che mi interessa, in questa sede, è considerare la realtà degli zoo in relazione al tema centrale del blog, ossia lo sguardo degli animali tanto umani quanto non.

Partiamo da un’ovvietà: noi andiamo allo zoo per guardare gli animali. Paghiamo un biglietto per osservarli ed è nell’interesse dei gestori dello zoo permetterci di farlo al meglio: non dobbiamo rimanere a bocca asciutta, lo spettacolo ci deve appagare e soddisfare. Paghiamo per uno spettacolo e questo ci deve essere fornito. Il set, dunque, deve essere fatto in modo da rispondere a due requisiti: da un lato, tenere gli umani separati dagli altri animali per evitare incidenti di qualsiasi natura e, dall’altro, offrire e garantire una buona visuale sullo spettacolo per cui si è venuti fin lì. Ecco allora che la scelta di utilizzare le sbarre per delimitare i luoghi riservati agli animali appare tutt’altro che casuale: esse ci tengono a distanza dall’animale, ma se questo fosse l’unico scopo cui rispondono, perché non una siepe? E no, perché le prime rispondono anche ad un altro tipo di interesse, che le seconde non possono soddisfare: guardarci attraverso, scorgere ciò cui siamo tenuti lontani.

Sicuramente gli zoo moderni sono molto diversi dai primi, inaugurati nel XIX secolo. Come riporta Mance, spesso i recinti per gli animali costruiti nell’800 erano completamente spogli: l’assenza di ostacoli visivi assicurava ai visitatori un’osservazione continua e incondizionata dell’animale detenuto [Mance 2021, p. 256]. Oggi le condizioni sono migliori: come ricordo anche io, gli animali hanno spesso a disposizione grandi appezzamenti di terreno in cui scorrazzare liberamente. Il visitatore può attraversarli soltanto ben chiuso all’interno della propria automobile: è lui, in questo caso, lo straniero, l’ospitato.

Ma se i leoni in natura hanno un territorio tra i 20 e i 400 chilometri quadrati, le tigri indiane tra i 20 e i 150 [Regan 2004, p.191], cosa rappresentano davvero quei grossi recinti che ricordo? Non sono forse solo un compromesso, l’illusione data al visitare di essere di fronte alla natura quando invece non è che un suo surrogato, costruito appositamente per lui? Cosa se ne fa un elefante, che in natura può percorrere fino a 130 chilometri al giorno alla ricerca di cibo [Regan 2004, p.191], di un chilometro quadrato di recinto? (Nota aggiuntiva: il grande recinto attraversato in macchina dei miei ricordi fa parte di uno zoo che ha un’estensione totale di 140 ettari, ossia meno di 1.5 chilometri quadrati.)

Come afferma Jhon Berger, “l’ideologia sottesa è chiara: ad essere osservati sono sempre gli animali. Il fatto che essi possano osservare noi ha perso di importanza” [Berger 1980, p. 17]. Gli zoo sono costruiti per permettere all’umano di osservare gli animali e non tengono in seria considerazione l’esperienza che altri animali fanno di questa realtà.

In primo luogo, è ingenuo pensare che essi non reagiscano alla nostra presenza, agli sguardi continuamente puntati su di loro. Se ci fossimo noi al loro posto, come minimo proveremmo sensazioni di disagio, di mancanza di privacy: vorremmo solo non essere osservati costantemente. È tanto sbagliato pensare che anche un animale non umano possa provare simili sentimenti? No, non credo. Non c’è nessuna differenza rilevante tra noi e loro che permetta di affermare il contrario. Anche gli altri animali hanno organi percettivi, fanno esperienza di ciò che accade loro intorno e, come già affermava Jakob von Uexküll [Uexküll 1934], gli stimoli esterni rappresentano per loro qualcosa, si caricano di un significato. Anche ammesso che non possiamo sapere esattamente cosa provi una scimmia di fronte agli sguardi dei visitatori, che valore preciso essi rivestano per lei, non è possibile disconoscere il fatto che per lei qualcosa significhino. Così come una banana vuol dire ‘cibo’, una palla ‘gioco’ e un conspecifico di sesso opposto ‘possibile partner’, la presenza del visitatore deve dirle qualcosa. Gli animali, insomma, percepiscono, vedono e sentono (con l’udito o l’olfatto che sia) coloro che li osservano e questo è un aspetto rilevante e deve essere preso in considerazione.

Nel 2007 due panda hanno fatto il loro ingresso all’Ocean Park di Hong Kong e i suoi gestori speravano di avere presto dei cuccioli dalla coppia. Fino al 2020, però, i due non hanno mostrato nessun segno di interesse sessuale l’uno per l’altro. Ma poi qualcosa è cambiato e ad aprile 2020 si sono accoppiati per la prima volta. Cosa è successo? ‘Semplice’, il corona virus e con lui la chiusura del parco e l’assenza di visitatori [Mance 2021, pp. 269-270]. Non possiamo sapere con certezza che il fatto che non ci fosse nessuno a guardarli sia stato il motivo per cui i due panda si sono accoppiati, ma è così inverosimile credere che non sentirsi continuamente osservati abbia giocato un ruolo? Dopotutto, anche Vinciane Despret rileva come tutto ciò che sappiamo sulle abitudini sessuali degli animali derivi da osservazioni in cattività. Questo perché è estremamente raro cogliere sul fatto gli animali selvatici in natura. L’atto dell’accoppiamento, infatti, avviene in luoghi appartati, sicuri, lontano dagli sguardi di altri animali e lontano delle rotte di possibili predatori. Tutto questo perché è un momento di estrema vulnerabilità, in cui si abbassano le difese, l’attenzione è focalizzata sul partner e sulla prestazione: non ci si può curare dell’esterno e restare vigili. [Despret 2012, p. 62] Quello dei due panda è solo un esempio ma è utile a suggerirci la necessità di tenere in considerazione il fatto che l’essere osservati gioca un ruolo nel plasmare la conduzione della vita quotidiana degli animali negli zoo. In quanto osservatori, noi esseri umani non siamo nell’etere, non siamo esterni, estranei rispetto a ciò che osserviamo. Osservando provochiamo reazioni, cioè agiamo e provochiamo degli effetti.

Oltre alla considerazione del fatto che i nostri sguardi sugli animali hanno un impatto su di loro e che quindi questi ultimi non ne sono indifferenti, il tema dell’esperienza dell’animale non umano incrocia la riflessione sugli zoo in un altro punto. Non solo essi percepiscono la presenza dei visitatori, ma fanno esperienza anche delle strutture e delle condizioni ambientali in cui si trovano a vivere. Prendere in considerazione tale esperienza significa provare ad osservare la realtà degli zoo con i loro occhi e questo può portare, da un alto, a comprendere come questa deve essere strutturata affinché risponda alle esigenze specifiche dell’animale detenuto, dall’altro lato a comprendere se una struttura come lo zoo possa mai costitutivamente essere adatta alla loro soddisfazione.

Per quanto riguarda il primo punto, esso esprime l’idea che sosteneva il progetto di riforma degli zoo inaugurato in Europa da Heini Hediger (1908–1992): una profonda revisione degli ambienti delle gabbie, dei metodi di trasferimento, delle modalità di mantenimento della vita degli animali, guidata dalle conoscenze etologiche e biologiche [Chrulew 2013, pp. 222-237 ]. L’ambiente dello zoo, secondo Hediger, deve rispondere non solo all’esigenza umana di osservare gli animali, ma a quella degli animali di vivere in un contesto ambientale adatto a loro, adeguato all’esplicazione dei loro predicati vitali specie-specifici. Comprendere l’altro, in questo caso, significa sapere ciò di cui egli ha bisogno per poter costruire un ambiente artificiale il più consono possibile, ossia per poter predisporre artificialmente ogni cosa affinché la vita dell’animale possa essere considerata degna e piena.

Resta, allora, ancora una domanda aperta che fa riferimento al secondo punto: uno zoo, struttura artificiale, chiusa, delimitata, che sussiste grazie ai visitatori che vogliono poter vedere gli animali e agli studiosi che vogliono la stessa cosa per poterli studiare, che raggruppa specie che in natura non si sfiorerebbero mai, potrà mai soddisfare le esigenze degli animali che ospita? Come può avere una vita piena un uccello migratore tenuto in gabbia? La detenzione non rappresenta, di per sé, una sistematica frustrazione dell’autonomia vitale di ogni organismo?

Gli zoo rispondono ad interessi umani ben precisi: sono in grado di prendere in considerazione anche quelli degli altri animali? E se sì, non ci sono forse limiti strutturali alla piena soddisfazione di tali interessi?

Amo gli animali e amo incontrarli. Ma che tipo di incontro è quello che avviene negli zoo, in cui un soggetto piega l’altro costringendolo a mostrarsi sempre e comunque, secondo tempi e modalità dettate dall’essere umano?

RIFERIMENTI

Berger Jhon, About looking, Pantheon Books, New York, 1980. Edizione utilizzata: Sul guardare, ESBMO, Milano, 2003.

Despret Vinciane, Que diraient les animaux si…on leur posait les bonnes questions?, La Découverte, Paris, 2012. Edizione utilizzata: What would animals say if we ask the right question?, trad. di Brett Buchanan, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2016.

Mance Henri, How to Love Animals. In a human-shaped world, Penguin Publishing Group, New York, 2021. Edizione utilizzata: Amare gli animali. Allevamenti, alimentazione, ambiente. Una proposta per convivere con le altre specie, trad. it. a cura di Lorenzo Vetta, Blackie, Milano, 2022.

Matthew Chrulew Preventing and giving death at the zoo: Heini Hediger’s ‘death due to behaviour’, in Animal Death, a cura di Jay Johnston e Fiona Probyn-Rapsey, Sydney University Press, Sydney, 2013, pp. 221-238.

Regan Tom, Empty Cages: Facing the Challenge of Animal Rights, Rowman & Littlefield, Lanham, Maryland, 2004. Edizione utilizzata: Gabbie vuote: la sfida dei diritti animali, Sonda, Casale Monferrato (AL), 2005.

Uexküll Jakob von, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten, Springer, Berlin, 1934. Edizione utilizzata: Ambienti animali e ambienti umani, a cura di Marco Mazzeo, Quodlibet, Macerata, 2019.