da Chiara Imarisio | Lug 4, 2023 | Letteratura

Folletto. Voi gli aspettate invan: son tutti morti, diceva la chiusa di una tragedia dove morivano tutti i personaggi.

Gnomo. Che vuoi tu riferire?

Folletto. Gli uomini sono tutti morti e la razza è perduta.

La più radicale tra le distopie è la fine del mondo e Leopardi, nelle Operette morali, vede la prospettiva di estinzione come straniamento perché contempla le pretese di un trionfale dominio del mondo. Nell’epoca contemporanea questa prospettiva cambia, perché gli esseri umani aggiungono a questo declino naturale, altri modi di autodistruzione.

La dimensione apocalittica è una fase importante per parlare di Postumanismo e, in questo articolo, la presenteremo attraverso la penna di Paolo Volponi, presentandosi appena prima o appena dopo la catastrofe. In questo senso Il pianeta irritabile sembra la continuazione della presunta imminente catastrofe nucleare descritta in Corporale, che si conclude con la distruzione totale della Terra. Il romanzo è una favola allegorica animale con caratteri, sin dall’incipit, fantascientifici, anche se l’autore se ne discosterà per addentrarsi entro un orizzonte economico e politico: il paesaggio descritto non è mai completamente sciolto da oggetti storicamente riconoscibili, anche se l’autore ne dichiara la degradazione.

A farsi largo nella catastrofe descritta è un «epos primordiale» e un sentimento sospeso tra distruzione e rinascita. La scena si apre nell’anno 2293 in cui, una devastante sequenza di conflitti atomici ha segnato il millennio e gli occhi che si posano sul mondo sono quelli di quattro esseri viventi: la scimmia Epistola, l’oca Plan Calcule, l’elefante Roboamo e il nano Mamerte detto Zuppa, unico testimone umano della vicenda. L’ipotesi che vuole mettere in campo Volponi è una visione antagonista nei confronti del genere e del mondo umano, subito riconoscibile dal fatto che i personaggi siano animali di un circo, come a indicare la loro iniziale schiavitù.

Tuttavia il vero protagonista del Pianeta irritabile è Zuppa, dotato di una grande interiorità psicologica. Volponi evidenzia il suo percorso a ritroso nella scala evolutiva e la sua volontà di non essere più un uomo. L’unica reliquia dell’esperienza umana pregressa è un cartiglio con la poesia della suora di Kanton: alla fine del romanzo lo riduce in brandelli e lo distribuisce ai compagni superstiti, poi tiene per sé il lembo più grande e lo inghiottisce come a dimostrare che ogni legame con i propri simili si è sciolto e il «mito del buon selvaggio» torna a essere attuale. La natura umanizzata non esiste più e in discussione vi è una civiltà che ha condotto l’uomo a tradire le basi organiche del proprio essere nel mondo. Volponi inserisce anche un Eros indistinto ma prepotente nell’episodio in cui si racconta il rapporto sessuale del nano con la suora, descritto come il proseguimento della soddisfazione di un bisogno corporale: vediamo una regressione a fasi anali di puro «erotismo elementare» che non ha intenzione di separarsi dalle origini per conformarsi alla società. Il panorama del romanzo «prende vita per poter morire», infatti i personaggi sono sopravvissuti a una catastrofe atomica, ma si preparano ad affrontare una nuova apocalisse in cui a trionfare sarà la natura animale. Nello scontro finale con il Governatore Moneta, Zuppa lo apostrofa a vergognarsi della sua condizione di uomo: «Tu non sei un uomo, né vero né finto; sei solo l’uomo alla fine dell’uomo».

«Tirò fuori adagio, con le mani ridotte ormai a zoccoli, il foglio di riso sul quale la suora di Kanton aveva scritto per lui la poesia. svolse il foglio adagio, con molta attenzione; lo ripiegò in modo diverso e poi lo strappò per dividerlo: consegnò quella più grande a Roboamo, ne diede un pezzo all’oca e l’altro lo tenne per sé. Lo stirò ancora, se lo accostò al buco e cominciò a mangiarlo».

Il paradosso che rappresenta Volponi è proprio questo: la volontà del nano di convertirsi dalla sua condizione di uomo a quella di animale, quindi di regredire. Questo sta a significare che l’uomo è il punto più basso della scala evolutiva e deve sparire definitivamente dalla scena per lasciare posto all’animale, con le «mani ridotte a zoccoli» e la bocca ridotta a un «buco». Ciò che rende il pianeta «irritabile» è proprio la presenza dell’uomo, che con la sua smania di conquista ha finito per distruggere quello che ha costruito lungo i secoli: Volponi, attraverso il dialogo con il governatore Moneta, presagisce una società in cui l’uomo sarà l’essere più odiato che tutti cercheranno di evitare, a partire dagli esseri umani stessi.

da Chiara Imarisio | Mag 14, 2023 | Letteratura

Il fenomeno del Postumanesimo si rintraccia anche ricorrendo alla Letteratura di Fabbrica; essa si propone di indagare la condizione esistenziale dell’uomo all’interno della fabbrica, che esiste nella sua consistenza di meccanismo produttivo. Un esempio fondamentale è Il Senatore di Giancarlo Buzzi, perché racconta di Tullio Masi, un uomo che non ha mai conosciuto il padrone della fabbrica per cui è stato assunto, vivendo in uno stato di alienazione che porta il lettore a leggere il testo seguendo lo schema del kafkismo sociologico di Italo Calvino. la «ricerca dell’uomo inafferrabile» spinge il protagonista al dialogo con i fantasmi, per cercare un contatto umano.

Buzzi ci descrive la fabbrica come un luogo in cui non è permesso lamentarsi e questo porta l’uomo a cercare una «realtà altra» che crede vera; l’alienazione del protagonista è simile a quella descritta da Edgar Allan Poe nell’Uomo della folla, ovvero colui che cerca continuamente il contatto con gli altri perché non sopporta la solitudine e si emoziona a vedere la fiumana di gente che popola la sua città. Allo stesso modo, il protagonista del Senatore fa parte di un agglomerato che è la fabbrica, ma non se ne sente parte perché non intrattiene rapporti umani. Un episodio del romanzo racconta di una vacanza di Masi nei villaggi marini, fatta con lo scopo di far notare la sua assenza al padrone non sul piano lavorativo, quanto su quello umano. Tuttavia la sua assenza passa quasi del tutto inosservata e assistiamo al doloroso distacco dalla realtà sociale e umana e il primo indiziato nel processo di disumanizzazione è il vecchio Senatore che vuole creare una nuova umanità, quella tecnologico-industriale e rappresenta l’unico contatto umano di Tullio nella fabbrica: il termine “umano” è paradossale proprio perché il Senatore è un fantasma e quindi inesistente.

La disumanizzazione dovuta alla fabbrica è descritta anche da Paolo Volponi in Memoriale, che racconta di Albino Saluggia, un operaio scampato alla Seconda Guerra Mondiale, la cui avventura in fabbrica si trasformerà in una forma di disavventura e disagio che lo porterà alla paura del lavoro meccanico. Saluggia, nel corso del romanzo, arriverà ad assimilare i congegni della macchina a degli esseri umani: il sogno di Albino di umanizzare le macchine e soprattutto la sua utopia di fabbrica notturna (Saluggia fa visita alle macchine durante la notte) fa sì che il libro di Volponi manifesti tensioni lirico-trasfigurative. Ricorrendo al nome di Giuseppe Lupo, e più precisamente al suo saggio La letteratura al tempo di Adriano Olivetti, è possibile constatare che Volponi utilizza l’icona della fabbrica di vetro, in cui si può inserire il topos della visita notturna. La negazione dell’identità fra soggetto e oggetto prelude alla constatazione della solitudine, percepibile in quel «tutti uguali», causata dall’alienazione della vita di fabbrica che, invece di portare le macchine a umanizzarsi sta ottenendo l’effetto contrario.

Un ultimo ma significativo esempio di Postumanesimo dovuto alla fabbrica è offerto da Vogliamo tutto di Nanni Balestrini che rappresenta il rifiuto della grande fabbrica e del modello di sviluppo capitalistico, che il protagonista manifesta dapprima in maniera istintiva e poi via via in modo sempre più consapevole: secondo lo stesso Balestrini è proprio questa la principale caratteristica del comportamento politico della nuova figura dell’operaio-massa. Il protagonista si rende subito conto che il lavoro è sfruttamento dell’uomo, assoggettato alla dinamica produttiva. Balestrini esordisce dicendo che «per una nuova dignità umana bisognava produrre»: il lavoro e la produzione sono il punto centrale del libro e l’autore ha come intento quello di far risaltare i diritti dei lavoratori soprattutto in quanto uomini. Complice del linguaggio, Balestrini, descrive perfettamente la sensazione di automazione dettata dalla catena di montaggio che si crea nel lavoro di fabbrica in cui sembra quasi che il protagonista stia raccontando una scena che vive qualcun altro. Una delle conseguenze della massificazione è la presa di coscienza della nevrosi, dovuta alla maniera sistematica e meccanica di “catalogare” ogni operaio, come se fosse un oggetto su cui si sta facendo l’inventario e non una persona in carne ed ossa: il protagonista di Vogliamo tutto non è privo di un nome, ma all’interno del romanzo il suo nome e quello di altri personaggi non vengono praticamente mai citati e questo è un altro sentore del processo di disumanizzazione che si sta mettendo in atto. Una volta entrati a contatto con la fabbrica, gli uomini diventano operai e, nella visione dell’autore, non vengono più visti come uomini ma come una categoria, una «razza».

Il protagonista non riesce ad accettare che l’operaio sia considerato un essere diverso dall’uomo, dal cittadino a tutti gli effetti che può decidere della sua vita e l’icastico «vogliamo tutto» rappresenta proprio questo grido di ribellione. Nanni Balestrini, dietro l’ironia graffiante del protagonista, racconta la sofferenza dell’operaio, costretto a giornate meccaniche e alienanti e perennemente escluso dalla “categoria degli esseri umani”.

da Samuele Strati | Apr 22, 2023 | Autori, Filosofia, Letteratura, Umano

«Se mi chiedessero qual è l’atteggiamento generale nei confronti degli animali che mangiamo, direi: il disprezzo. Li trattiamo male perché li disprezziamo; li disprezziamo perché non si ribellano»

Si provi a seguire J. M. Coetzee nella sua medesima proposta: La vita degli animali (1999) raccoglie le Tanner Lectures di Princeton del 1997-1998, le quali sono tuttavia tenute, e presentate successivamente al lettore, in forma di racconto. La relatrice è Elizabeth Costello, scrittrice, anziana, in visita all’Appleton College per presentare due conferenze sul tema del trattamento che la società riserva agli animali.

La prima, I filosofi e gli animali, contiene la critica al «grande discorso» del pensiero occidentale, il quale altro non sembra essere che una sorta di mitologia della separazione, un racconto sull’origine dell’uomo come opposto dell’animale. È un discorso che esalta la ragione sopra ogni cosa, e che riconosce nella specificità umana il suo principio conservativo. Esso ha decretato l’identità dell’universo e della ragione che lo comprende, escludendo quindi gli animali – nel presupposto che in questi la ragione non alberghi – dalla partecipazione alla natura di questa gloriosa unione. «L’universo è costruito sulla ragione. Dio è un Dio di ragione. Il fatto che grazie alla ragione si possa arrivare a comprendere le leggi che regolano l’universo dimostra che la ragione e l’universo hanno la stessa essenza».

Ma, prosegue Costello, la ragione coincide, al più, con l’uomo. Non l’essenza dell’universo, dunque, ma di chi, grazie ad essa e attraverso essa, lo pensa. Perciò il criterio della razionalità le appare in fondo tautologico: «Certo, la ragione riconosce la validità della ragione in quanto principio primario dell’universo: che altro dovrebbe fare? Detronizzare se stessa? I sistemi razionali, in quanto sistemi di totalità, non hanno quel potere. Se ci fosse una posizione dalla quale la ragione potesse attaccare e detronizzare se stessa, essa l’avrebbe già occupata, altrimenti non sarebbe totale».

Nelle relazioni con gli altri animali si è voluto di nuovo consacrare la validità della ragione adottandola come unità di misura per la valutazione delle loro facoltà cognitive. Qui, forse, Coetzee avanza una delle critiche più interessanti agli esperimenti sulle capacità mentali dei non umani. Nella seconda conferenza, dedicata alla poesia, Costello afferma che sono gli stessi esperimenti a non avere senso, nella misura in cui, strutturati come sono, tentano di rilevare una presenza di astrazione che non corrisponde alla reale comprensione del mondo da parte dell’intelligenza che vi si trova immersa. Tragicamente antropocentrici, in essi si dà importanza a criteri destinati a mancare il bersaglio. «C’è qualcosa di stolido nel modo in cui il behaviorismo scientifico indietreggia di fronte alla complessità della vita». Con altre parole, qualche pagina prima, gli animali vengono spinti «a pensare la cosa meno interessante».

Contestando il famoso esempio del pipistrello di T. Nagel, che si chiedeva «what is it like to be a bat?», la letterata dà la propria soluzione. Al cogito, al pensiero, Costello oppone la pienezza dell’essere, ovvero l’esperienza di essere, la sensazione di essere un corpo vivo, solido, esteso, spazialmente collocato in un mondo in cui perlomeno, se non si possiede astrattamente la nozione di vita, si ha la presenza a sé della propria vita – perciò la protagonista si appella a questo concetto impiegando anche il termine gioia. Ed è una condizione sperimentabile: in prima persona, naturalmente – ma Coetzee è chiaro: non si tratta di chiedersi cosa l’uomo e gli animali abbiano di comune – e per mezzo dell’empatia. Costello risponde alla sconsolatezza di Nagel rinvigorendo pubblicamente la fiducia nella capacità di «entrare col pensiero nell’essere di un altro», che lei dichiara illimitata.

La decisione stilistica di presentare una riflessione nella forma del romanzo ci consente inoltre di ragionare sui personaggi che la formulano. Possiamo dunque provare ad immaginare come debba essere la vita di Elizabeth Costello, che forse non ha visto l’orrore, il miserevole orrore della vita degli animali, e nondimeno sa che esso esiste, e che esiste per lei nella forma persecutoria di un’irrespirabilità generale che le rende ostile ogni spazio – fisico o sociale – e quindi l’esistenza in senso proprio. Quasi che il coltello del macellaio la minacci direttamente ad ogni passo, ad eterno memento di ciò che per sua natura, una volta scoperto, non può essere dimenticato. Costello, in viaggio con il figlio, racconta un’impressione della sua fantasia: mentre si trova a casa di amici, commenta la qualità di una lampada da salotto, per poi scoprire, dalle parole inorgoglite dei suoi ospiti, che questa è fatta con la pelle di un’ebrea polacca. A noi non resta che immaginare una metamorfosi dei volti, improvvisamente fattisi caricature grottesche, e provare un incrollabile desiderio di fuga. Ma la nostra protagonista non ha caricature di fronte a sé: si muove nella società come chiunque, e con la stessa chiarezza con cui sa cosa si conduce nel substrato nascosto della vita civile – il massacro, il crimine, la «guerra agli animali» – sperimenta anche la perfetta normalità dei rapporti.

Il dolore, unito allo smarrimento, all’impossibilità di stare nel luogo in cui ci si trova, conduce ad un avvilente senso di sconfitta. Costello non risulta vincitrice nei suoi incontri all’Appleton College. Non ne risulta neanche perdente, e infine tutto si risolve in un ripristino dello stato iniziale. Le conferenze somigliano a una grande parentesi che rimane significativa solo finché è aperta. Una volta chiusa, la vita riprende in maniera identica a come scorreva in precedenza. John Bernard, il figlio di Costello discute con sua moglie Norma, la quale non ha la scrittrice in simpatia e sopporta con malcelato fastidio la sua presenza. È lui a proferire le parole definitive: quando sua madre se ne sarà andata «torneremo alla normalità». John e Norma non si rivolgono direttamente all’anziana relatrice, eppure la sensazione è che lei li abbia uditi, e che una volta in viaggio confermi con le sue angosce le parole del figlio.

La denuncia di Costello viene freddamente (cortesemente) ricevuta dall’attenzione dell’uditorio, ma non sembra realmente infrangere il muro dell’imperturbabilità. E dove Costello rivela la propria incapacità di comprendere in se stessa la tragica verità sulla vita che gli animali conducono, fuori la reazione è talvolta del tutto ostile. Per Norma, la sua astensione dalla carne è «una fisima nei confronti del cibo» che si traduce rapidamente in un esercizio di potere – salvo poi tradirsi da sé: se questo è un gioco di potere, Norma ne fa parte, temendo segretamente di perdere il proprio, in particolare nei confronti dei figli. «Avrei più rispetto per lei se non cercasse di accoltellarmi alle spalle con le storie che racconta ai bambini sui poveri vitellini e quello che fanno loro gli uomini cattivi. […] È un gioco malsano, non voglio che i bambini lo facciano con me». Ma la parentesi si chiude: dopodiché, Costello torna al suo dolore e al suo smarrimento, ovvero alla condizione da cui il potere non può più essere esercitato.

In più di un punto Coetzee lascia intendere una difficoltà autentica nella ricerca delle ragioni reali dell’orrore. Lo sterminio non sembra rispondere, nella sua vera essenza, alle logiche del mercato, né a quelle della natura. La risposta va forse cercata entro una dimensione spirituale. Quando, durante la cena al Circolo della Facoltà, il rettore le domanda se il suo vegetarianismo abbia un’origine morale, lei risponde negativamente. «Nasce dal desiderio di salvarmi l’anima», dice. L’impressione, triste, è che al contrario la salvezza rifugga Elizabeth Costello, alla quale non rimane che cedere a un pianto sommesso.

da Samuele Strati | Apr 1, 2023 | Antropologia, Etologia, Filosofia, Scienze, Umano

Ben poche volte si è mancato di far notare nelle scienze della vita e degli organismi come l’osservazione delle numerose forme viventi che popolano il pianeta, delle loro diversità e similitudini, consonanze e divergenze morfologiche, dei loro rapporti con gli ambienti in cui si trovano a vivere, e ancora maggiormente il loro studio, che consente l’accesso alle strutture fondamentali e minute dei corpi, mettano in luce un eccezionale grado di unità e di compatibilità. Infiniti sono gli esempi di organismi, o parti di questi, che appaiono perfettamente organizzati per la vita che conducono: le strutture alari degli uccelli e degli insetti, gli occhi adattati degli animali notturni, le qualità idrodinamiche di molte creature acquatiche; nel regno vegetale si riscontrano continuamente geometrie, rapporti matematici, equilibri, distribuzioni.

Simili osservazioni possono condurre all’impressione – ben lontana dall’essere stata ignorata storicamente – che vi sia in queste forme un carattere di completezza, diremo meglio, qualcosa di eminentemente concluso. Scegliamo di impiegare questo termine, in virtù della sua immediata capacità riassuntiva, per designare una forma – o un sistema – immutabile e fissa, perché progettata nel modo in cui si presenta all’osservatore o perché corrispondente ad un archetipo; in ogni caso, priva della possibilità plastica di modificare se stessa o la propria discendenza nel corso del tempo. Una forma, cioè, realizzata, e dunque conclusa, compiuta e perciò incapace di compiersi ulteriormente.

Questo modo di intendere la realtà vivente è proprio, ad esempio, anche se non esclusivamente, delle interpretazioni creazioniste, che noi raccogliamo in un senso ampio e generale, dal momento che esse comprendono in realtà una serie di posizioni variegate, alcune delle quali, soprattutto dopo la seconda metà del diciannovesimo secolo e per tutto il ventesimo, ammettono l’evoluzione delle specie (es. Teilhard de Chardin. In generale, sui rapporti tra evoluzionismo e teologia cattolica cfr. Molari 1984; sulla disputa tra evoluzionismo e creazionismo nell’età di Darwin cfr. Casini 2009), e alcune che, in secoli più remoti, non furono comunque insensibili a problemi di difficile soluzione teologica, come la presenza negli strati fossili di resti di creature decisamente distanti da quelle attuali (una su tutte, la teoria delle catastrofi sostenuta da Cuvier nel Discours sur les révolutions de la surface du globe del 1812, per cui il pianeta avrebbe subìto una serie di sconvolgimenti geologici al termine dei quali la vita sarebbe stata, di volta in volta, creata nuovamente). Noi ci limitiamo ad intendere il creazionismo entro una formula generica e accostabile a quella presentata da Paley nella Natural Theology (1802), in cui le specie appaiono immutabili e statiche, “concluse” perché create ab initio da una volontà che pensa e dice(1) la propria Creazione e la dispone provvidenzialmente, in ogni sua parte, alla vita materiale.

L’evoluzionismo introduce, al contrario, il principio del trasformismo delle specie. La teoria classica, darwiniana, prevede che la discendenza degli organismi si modifichi in risposta a certe pressioni ambientali. Il rapporto tra l’organismo e l’ambiente in cui questo si trova produce un esito selettivo che nel corso del tempo e delle generazioni conduce alla trasformazione degli organismi stessi nelle loro qualità genetiche, morfologiche ed etologiche. In questo processo, ininterrotto e privo di direzionalità, giacché dipendente da una serie aleatoria di eventi, nessuna forma è mai dunque definitivamente conclusa, ovvero fissata nel tempo – nel senso creazionistico che abbiamo visto. La relazione tra organismo e ambiente è di natura evidentemente circostanziale, e una volta stabilita una simile interpretazione dei fatti relativi alla discendenza le difficoltà teoretiche che si incontrano nel tentativo di risalire ad una sorta di disegno originario sono notevoli. Se si considerano la natura e il sistema dei viventi come privi di progetto, a risentirne è il concetto stesso di conclusione, il quale è tolto dall’inizio. In Darwin il principio della selezione naturale sostituisce l’argomento teologico-finalistico: «Oggi, dopo la scoperta della legge della selezione naturale, cade il vecchio argomento di un disegno nella natura secondo quanto scriveva Paley […]. Non si può più sostenere, per esempio, che la cerniera perfetta di una conchiglia bivalve debba essere stata ideata da un essere intelligente, come la cerniera della porta dall’uomo» (Darwin 2016, 69). Così, l’interpretazione fissista, che pensa l’immutabilità delle specie nel tempo, viene corretta da una visione genealogica del mondo vivente. In questa, la vita e i suoi accadimenti si presentano alla maniera di un processo.

Tale scoperta, che storicamente si traduce in una presa di coscienza circa il fatto che il sistema degli organismi possiede una propria logica e un proprio funzionamento intrinseco (e che non si limita, dunque, a rispecchiare una disposizione dettata dall’esterno), ha dovuto imporre una prospettiva e nuove direzioni di ricerca ad una serie di problemi su cui tanto la filosofia, quanto le scienze naturali si sono a lungo soffermate, e che anche precedentemente non erano stati ignorati: tra i molti, il problema del determinismo e della libertà dell’agire, della percezione e dell’esperienza, dell’origine delle facoltà cognitive e del senso estetico, e non da ultimi i dilemmi teologici relativi al senso della vita nel suo complesso, e tra questi, ancora, quelli legati alla vita precedente alla comparsa della nostra specie. Nel caso specifico dell’essere umano si trovano interrogate direttamente tutte le questioni che ricadono sotto il dominio dell’antropologia filosofica, a partire da come debba essere inteso il fatto puro della presenza umana nell’ordine delle cose naturali. Quando si voglia compiere sull’uomo un discorso sistematico, comprensivo di tutto quanto è necessario dire affinché se ne possa ottenere una conoscenza completa al massimo delle possibilità, come se visivamente lo si inquadrasse in un campo largo, e specialmente laddove si voglia discutere la questione vitale della sua posizione nel mondo e nel cosmo, il riconoscimento di questa dimensione evolutiva non può essere eluso.

(1) Ci riferiamo all’espressione «Dio disse:» contenuta nella Genesi (Gn 1, 1-30), in cui l’atto creativo è sempre preceduto dalla sua affermazione.

Riferimenti:

P. Casini, Darwin e la disputa sulla creazione, Il Mulino, Bologna 2009.

C. Darwin, Autobiografia (1809-1882), Einaudi, Torino 2016.

C. Molari, Darwinismo e teologia cattolica. Un secolo di conflitti, Borla, Roma 1984.

da Leonardo Albano | Mar 28, 2023 | Antropologia, Filosofia, New Media, Psicologia, Tecnica

Le cose non sono mai semplicemente “cose”. Essendo situate nel tempo e nello spazio, non si riducono al confine fisico che le attornia. Il loro significato esonda da questi limiti e rimanda costantemente a linee alternative, perpendicolari, tangenti o addirittura parallele, che si dirigono verso panorami semantici ulteriori e ispessiscono la trama della mera cosa in sé. La cosa contiene le tracce di ciò che l’ha attraversata, di ciò che l’ha costruita e di ciò che tutt’ora la brama. La cosa è uno spazio d’incontro, un crocevia trafficatissimo dove fenomeni dapprima irrelati si uniscono in una intimità profonda per articolare il discorso, la narrazione e la storia della cosa stessa.

Le cose hanno storia e per questo non sono indifferenti. Sono comprese in reti relazionali vertiginose, in un rizoma intercontinentale dove nulla è mai realmente isolato. Le cose parlano, testimoniano, respirano l’aria di chi ha interagito con loro; sono incubatori di ricordi e bauli pieni di suggestioni. Sulle cose s’imprimono il passato e l’emotività degli attendenti, le loro attese, i loro progetti, in un linguaggio però ermetico, che non si esprime chiaramente ma sibilando, bisbigliando da un piano dislocato, presente attorno a noi e insieme irraggiungibile. In un certo senso, le cose sono possedute: sono cioè infestate da impressioni, immagini, veri e propri fantasmi che giungono con la nebbia, rendono invisibili le sponde e fanno della cosa un paradosso materiale, una specie di non-morto ontologico di cui non si può decidere la categoria di appartenenza.

Questi fantasmi provengono da tempi diversi dal presente in cui si interagisce con la cosa. Sono gli spettri del passato, carichi di nostalgia, che alludono a tutti gli incontri che la cosa ha avuto nel corso della sua esistenza; e quelli profetici del futuro, che già annunciano la fine che la cosa incontrerà e le conseguenze che innescherà la sua distruzione. I fantasmi viaggiano tra le dimensioni temporali e così il significato delle cose. Le loro stesse denominazioni, la funzione e il valore che vengono loro attribuiti non restano contenute nell’alveo del presente, ma straripano e scorrono in tutti gli altri piani temporali possibili. Il fantasma è, sinteticamente, un’esperienza totale della cosa; non il fruire di essa, ma l’ascoltare la sua voce, l’evocare la sua complessità sottesa, il lasciarsi ispirare dai racconti delle sue innumerevoli avventure.

Questa considerazione sulla natura della cosa – il suo essere infestata, il suo essere un morto inquieto – comporta un certo tipo di etica, di maniera di amministrare la cosa, che rifiuta, anzitutto, di ridurre la cosa a uno stadio di purezza. Quest’etica, anzi, si volta dall’altra parte e guarda il percorso in salita: non abbandona, puntando verso la valle, il vasto panorama che si intravede sulla cima, così rigoglioso di dettagli e di relazionalità, ma torna indietro verso di esso, agogna a raggiungerlo nuovamente, e questo ogni volta che le occorre usare una cosa. Che significa quindi “usare”? Il concetto qui s’impregna di un senso ulteriore di responsabilità: prima di usare una cosa, prima di stabilire per quale scopo debba essere impiegata, dovrò prima ascoltare la sua storia per decidere poi, assieme ad essa, se merita effettivamente di essere impiegata. Si tratta di un’etica del consumo della cosa: come posso consumare al meglio una cosa che non è semplicemente cosa? E a un livello metaforico: come posso mangiare qualcosa che parla?

La risposta può essere lunghissima come molto succinta. Diremmo che per ora sarebbe sufficiente mangiare senza ingozzarsi, nutrirsi con rispetto, pensando ai leoni nella savana che si accontentano di un solo esemplare di antilope, senza sterminarli indiscriminatamente. Il problema fondamentale è un altro: i fantasmi non emergono se non li interrogo. Se io uso una cosa semplicemente, se la sfrutto senza pormi il problema di ascoltare la sua storia, i fantasmi che la posseggono non si manifesteranno mai. La visione del rizoma mi rimarrà preclusa e continuerò a sfruttare le cose, diremmo ora il piano materiale, senza cognizione del male che le sto facendo. Non ascoltare una voce, ignorare cioè il racconto dell’altro, la complessità che lo caratterizza, equivale a un atto malvagio: sto impedendo l’epifania, sto ostacolando la verità, mi tappo le orecchie per continuare ad alimentare una relazione univoca con la cosa, di cui io-agente decido i contenuti.

Se l’apparizione dei fantasmi non viene da sé, significa che in certi casi essi rimangano inascoltati, costretti a una relazione univoca con il loro fruitore in cui essi non possiedono margine di iniziativa. Una situazione come questa si dà in molti contesti che per noi sono quotidiani: quando facciamo la spesa, quando acquistiamo l’ultima novità tecnologica o compriamo degli abiti nuovi. Nella maggior parte dei casi, i fantasmi che infestano le cose pertinenti a queste situazioni vengono ignorati per far scivolare con facilità la transazione. Se si interpellassero ogni volta i fantasmi delle cose, e questo dando anche adito a quel che ci dicono, per molti comprare qualcosa diverrebbe un problema spinoso, una questione morale di alto livello. Come poter comprare infatti qualcosa dopo aver sentito dai fantasmi che la infestano le storie orribili sui materiali che la compongono, sulle mani che l’hanno costruita e sulle logiche economiche che hanno sostenuto il suo viaggio?

Dovremmo estendere questa riflessione alla struttura stessa della civiltà. La civiltà umana deve interfacciarsi con la cosa e deciderne il destino: ricordo ad esempio la cerimonia del potlach, famoso esempio etnografico di gestione dell’eccedenza, o, come ho detto prima, di amministrazione della cosa. Ogni civiltà trova, conscia o meno, un canale preferenziale in cui incanalare le modalità di interazione con la cosa. La civiltà occidentale, in questo discorso, sembra aver arrogantemente accantonato l’importanza di questa relazione, per rovesciarla in un dominio assoluto dove l’individuo stabilisce in partenza che la cosa è solo una cosa, un contenitore vuoto e neutrale su cui indirizzare il proprio desiderio. Non è tanto da guardare al singolo consumatore, che acquista verdura importata e confezioni di plastica al supermercato (spesso è perché le alternative sono poche, costose e impegnative); il focus dev’esser spostato sull’intero apparato di amministrazione della cosa, sulla categoria principale che la società occidentale contemporanea ha imposto come fondamento di ogni altra operazione interna a questo settore. L’economia capitalista ignora il fantasma: lo nasconde e lo esorcizza per proseguire la sua impresa, per convincere la storia di non esser perseguitato, e così, tramite i fasti dell’innovazione e i colori della pubblicità, sotterra il non-morto perché le sue grida non si sentano e la cementificazione, la deforestazione e lo sfruttamento intensivo possano continuare.

Il capitalismo ignora il fantasma e così svuota il mondo stesso della sua peculiarità: il fatto di esser infestato. Il mondo è tale proprio perché infestato e così ignorare l’infestazione, la pluralità di volti e voci che si agitano negli spazi aerei tra di noi, porta a dimenticarne la verità, il fatto che cioè niente è semplicemente quello che è. Il capitalismo ha distrutto il mistero della cosa: essa è chiaramente quello che è – merce, crudezza, cadavere semantico. Invece, l’etica che s’impernia sull’ascolto dei fantasmi, che è dunque ascolto della verità del mondo e della sua essenza, ritorna a quel mistero: torna a chiedersi chi ha fatto quella cosa, con quali materiali, dove, in quali condizioni, secondo quale progetto, e poi agisce nella prospettiva di portare un cambiamento in positivo. Così il capitalismo rinuncia a quest’etica per perpetrare la sua campagna di censura e generare le illusioni del benessere. È l’assenza di etica a generare queste illusioni: la sua presenza invece genera realtà per il semplice fatto che proprio la realtà è la condizione che esige.

In conclusione, voglio indicare una strada: l’etica che si premura di ascoltare i fantasmi è un’etica che apre i suoi confini perché va al di là della storia singola. È un’etica distruttiva perché sgretola la centralità storica in nome di tutte le altre storie, senza tuttavia escludere la sua di partenza. La pone anzi nel mezzo, per osservare le relazioni che essa mantiene con le altre. In questa prospettiva, è un’etica postumana: sostituisce il carattere tracotante, la hybris, del rapporto di dominio, con l’aidos, l’umiltà, nella consapevolezza che il centro, l’individuo e la cosa non sono più (mai stati) universi isolati e che invece figurano nella comunanza paritaria con ogni altra voce. Si scopre così un nuovo interesse “aperto alla con-divisione dello spazio-mondo e alla responsabilità orizzontale” (Revelli, 2020), un’etica che guarda al “post” del classico umanesimo, a un’epoca di storie concertate e fantasmi rispettati, poco turbolenti. Perché ora i fantasmi sono furiosi, latori di messaggi infausti dal futuro e testimoni di crudeltà che, sebbene presenti, rimangono sotterranee. Il passaggio alla cultura postumana è forse l’unica possibilità rimastaci per quietarli, che significa: trasferirsi in uno spazio dove i mondi sono plurali e ambigui e sconfinano innegabilmente, per premessa teoretica, gli uni negli altri, pur mantenendo l’umanità che ci contraddistingue, in tutte le sue innumerevoli ramificazioni.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

- COVERLEY, M., 2020, Introduction, in Ghosts of Future Pasts, OldCastle Books, Harpenden.

- FISHER, M., 2019, Spettri della mia vita. Scritti su depressione, hauntologia e futuri perduti, Minimum Fax, Roma.

- FISHER, M., 2013, The Metaphysics of Crackle: Afrofuturism and Hauntology, in Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture, vol.5, n.2, pp.42-45.

- FISHER, M., 2012, What is Hauntology?, in Film Quarterly, vol.66, n.1, University of California Press, Oakland, pp.16-24.

- MORTON, T., 2017, Solidariety with Non-Human People, London, Verso Ed.

- REVELLI, M., 2020, Umano Inumano Postumano, Milano, Einaudi

da Chiara Imarisio | Mar 27, 2023 | Letteratura

Nel corso dei secoli, la figura del personaggio cambia radicalmente, come scrive Giacomo Debenedetti nel suo saggio Il personaggio-uomo: a causa della crisi novecentesca, il personaggio a tutto tondo viene sostituito dal personaggio-particella, una figura carnevalesca scomposta. Il riferimento al Carnevale non è casuale, ma vuole rappresentare una delle tante sfaccettature della perdita d’identità umana.

Giorgio Manganelli nel 1977 pubblica il testo Pinocchio: un libro parallelo, definito un “libro nel libro”: Pinocchio è un personaggio carnevalesco, in quanto racchiude tre identità, una delle quali è il burattino, figura che richiama la cenere e la distruzione; nel libro di Manganelli, Pinocchio ha scelto la morte, in modo tale da rinascere umano. Pinocchio come burattino tra i burattini si può ricollegare all’opera Eva ultima di Massimo Bontempelli, che mette in luce la teoria dell’uomo-marionetta che riguarda il comune destino dei viventi. La protagonista Eva, grazie alla conoscenza della marionetta Bululù creata a immagine e somiglianza dell’uomo, si accorge che lei stessa è legata ai fili. Eva ha toccato con mano che nessun uomo è libero e che tutti siamo in balia di un destino burattinaio, anche chi non ne ha ancora la consapevolezza.

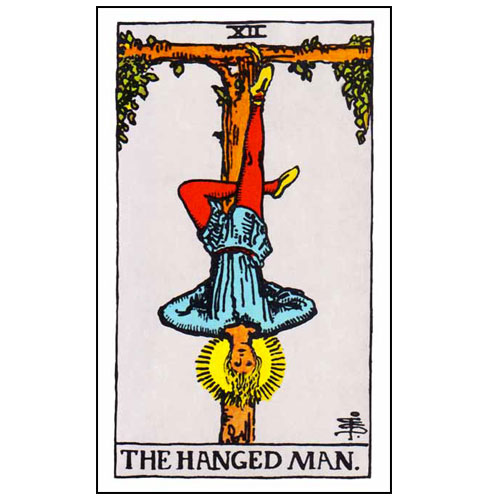

Questo destino burattinaio è uno dei primi passi verso la disumanizzazione, rappresentata anche dalla perdita della parola. La letteratura di Italo Calvino è emblematica per questa riflessione, soprattutto il suo romanzo combinatorio Il castello dei destini incrociati, nel quale l’autore introduce una cornice narrativa in cui i personaggi hanno perso la capacità di parola e per comunicare utilizzano le carte di tarocchi. Calvino è stato un grande scrittore carnevalesco, proprio perché la sua riflessione si concentra sul fatto che «il mondo si legge all’incontrario», come leggiamo nella Storia dell’Orlando pazzo per amore.

L’autore elegge la città come simbolo del proprio immaginario creativo, prendendo i considerazione Elio Vittorini e le sue Città del mondo, la cui copertina presenta la Torre di Giorgio De Chirico come utopia incarnata dalla dimensione verticale. Se Vittorini auspicava alla trasformazione dell’apocalisse in utopia, Calvino vede solamente i presagi della catastrofe a cui la società sta andando incontro.

Jean Pierre Jelmini, nella sua Premessa al volume Androidi. Le meraviglie meccaniche dei celebri Jacquet-Droz, parla di una parete di bambini meccanici a Rue de Richelieu: la questione sulla quale è utile soffermarsi è la sua affermazione «gli Androidi sono rimasti degli automi e hanno bisogno degli uomini». L’opinione di Jelmini è totalmente in contrasto con quella di Calvino, che raggiunge il culmine della sua riflessione nel Castello, attraverso la carta dell’Eremita, il quale afferma che «Per l’uomo che credeva d’esser Uomo non c’è più riscatto»: gli oggetti sono diventati idoli tirannici, a cui l’uomo è assoggettato.